INTRODUCTION

Dans les tous derniers jours de mars ou au début d'Avril 1789, chaque localité bretonne voit se tenir une réunion à laquelle sont convoqués tous les hommes ou, plus exactement, ceux qui sont majeurs « C'est-à-dire âgés de 25 ans au moins, et imposables ».

C'est de ces assemblées que sont partis les cahiers de Doléances comme celui qui est présenté ici.

Au total, dans le royaume de France, ce sont ainsi des dizaines de milliers de cahiers de paroisses et de villes qui ont été rédigés, des textes naïvement adressés au roi : »Nous prions sa majesté… ». Ils ne sont bien sûr jamais parvenus au monarque, et telle n'était d'ailleurs pas leur destination. Les cahiers comme celui-ci correspondent en effet à une première étape dans la préparation des Etats généraux et il faut les replacer dans le processus de convocation de cette assemblée. Mais avant d'en arriver là, il est bon de rappeler les raisons pour lesquelles les Etats généraux ont été réunis.

LA CRISE

Hiérarchie oblige, laissons d'abord la parole au roi. Dans sa lettre circulaire du 16 mars 1789 adressée aux sénéchaux de Bretagne, il écrit :

« Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets, pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relativement à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux un ordre constant et invariable dans toutes la partie du gouvernement, qui intéresse le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre Royaume ».

Soyons plus clair : La France , dont Louis XVI est le souverain depuis 1774, est en crise. Une crise qui s'étend dans presque tous les domaines, et qui est singulièrement évidente sur le plan financier. Depuis longtemps, pour ne pas dire toujours, l'Etat vit largement au-dessus de ses moyens, et le déficit s'accroît encore à l'époque à cause de la guerre d'indépendance américaine, véritable gouffre financier. Parmi les remèdes possibles, l'augmentation des rentrées, par une réduction de l'inégalité fiscale. Mais toutes les tentatives réformatrices dans ce sens, par exemple celle de Turgot, se heurtent à l'hostilité des privilégiés. Autre solution : l'emprunt, auquel la monarchie recourt abondamment, si bien qu'en 1788, le service de la dette absorbe la moitié des prévisions des recettes.

Une crise financière donc, mais aussi une crise politique et sociale : l'inégalité de la société d'ordres, « clergé, noblesse, Tiers Etat » apparaît de plus en plus insupportable au tiers et plus particulièrement à la bourgeoisie. Pourtant, à la fin de l'Ancien Régime, cette inégalité se renforce, par exemple pour ce qui concerne l'accès aux hautes charges. En 1789, presque tous les évêques sont nobles, et la part de la noblesse dans l'épiscopat encore plus forte qu'elle ne l'était à l'époque de Louis XIV. Dans l'armée, depuis 1781, il faut, pour devenir officier, fournir la preuve de quatre quartiers de noblesse, c'est-à-dire de la présence de sang bleu chez ses quatre grands-parents.

Alors que les privilégiés consolident ainsi leurs avantages, le pays se trouve confronté à une dégradation de la situation économique : crise du textile (Secteur essentiel de l'industrie), effondrement du prix du vin, récoltes de céréales déficitaires, parfois catastrophiques, autant d'éléments qui provoquent un accroissement des difficultés et la multiplication du nombre des vagabonds.

LA CONVOCATION DES ETATS GENERAUX

Face à la crise, et devant l'échec de toutes les tentatives des ministres réformateurs, Louis XVI se résout à convoquer « ce qui n'avait pas été fait depuis 1614 », les Etats généraux, c'est-à-dire une réunion de représentants des trois ordres. La définition de la composition de l'assemblée de l'assemblée provoque des luttes au terme desquelles le Tiers, qui représente plus de 95% des français, obtient le 27 décembre 1788, que le nombre de ses représentants soit égal à celui des deux autres ordres réunis.

Pour le Tiers Etat, ce doublement ne représente néanmoins qu'une demi victoire : si l'on vote par ordre. Comme ce fut le cas en 1614, les deux voix de l'église et de la noblesse empêcheront le troisième ordre de faire passer les réformes qu'il désire voir mettre en place, il lui faut donc batailler pour imposer le vote par tête, et l'on sait qu'un bon mois et demi s'écoula entre l'ouverture des Etats généraux le 5 mai et le moment où la pression du Tiers lui permit d'obtenir satisfaction : Le 27 juin 1789, une semaine après le serment du jeu de paume, et alors que la majorité du clergé et une minorité de la noblesse avaient fini par rejoindre les députés du troisième ordre, le roi céda, reconnaissant ainsi la transformation des Etats généraux en Assemblée nationale.

LA SPECIFICITE BRETONNE

Au moment ou est rédigé le cahier présenté ici, nous n'en sommes évidemment pas encore à ces débuts de la révolution. Pourtant, une agitation certaine se développe en Bretagne, et porte entre autres, sur ce sujet de controverse qu'est le mode de convocation aux Etats généraux, un problème encore plus discuté dans notre province qu'il ne l'est au niveau national.

Chez nous, en effet, il existe déjà une assemblée, les Etats de Bretagne : peuvent y participer tous les nobles, les neuf évêques de la province, un chanoine de chaque cathédrale et les abbés de quarante abbayes, dont, dans l'actuel Finistère, Landévennec, Saint Matthieu, Le Relecq, Daoulas, Sainte Croix de Quimperlé et Saint-Maurice de Carnoët. Quant au Tiers Etat, sa représentation se réduit à une députation d'un ou deux délégués bourgeois désignés par 42 villes, au nombre desquelles figurent Brest, Carhaix, Concarneau, Landerneau, Lesneven, Morlaix, Quimper, Quimperlé et Saint Pol. On le voit, ni le bas-clergé, ni le peuple des villes, ni surtout les paysans ne sont directement représentés aux Etats de Bretagne.

L'Eglise et la noblesse voudraient que la représentation bretonne aux Etats généraux soit désignée dans le cadre des Etats de la province, alors que le Tiers exige que la Bretagne soit soumise à la même réglementation que l'ensemble du royaume. La tension déjà sensible depuis quelques temps entre la noblesse et le Tiers Etat, monte dans les deux années précédant la révolution. La dernière session des Etats de Bretagne « Décembre 1788-janvier 1789 », tenue à Rennes, tenue à Rennes se marque par des conflits à l'intérieur de l'assemblée…..et à l'extérieur : gentilshommes et étudiants en droit (jeunes bourgeois, conduits par le Morlaisien Moreau, le futur général) s'affrontent dans les rues, les armes à la main. Au terme des journées des 26 et 27 janvier 1789, on relève des morts et des blessés.

A cette date, est sorti le règlement royal fixant la mode d'élection des députés aux états généraux. Ce texte, du 24 janvier, est complété pour la Bretagne , par un règlement spécial, du 16 mars. Le roi a tranché en faveur du Tiers :

« Sa majesté a pensé qu'elle ne pouvait priver ses sujets de Bretagne, du juste droit qu'ils ont tous, ensemble ou séparément, d'être représentés à la prochaine Assemblée des Etats Généraux Ils sont Français, et se sont montrés tels avec honneur dans tous les dangers de l'état ; Ils participent à tous les intérêts de la Monarchie , ils sont associés à sa prospérité, et jouissent de tous les avantages qui résultent de sa puissance ; Aussi le plus grand nombre des habitants de Bretagne regarderaient-ils comme un véritable malheur d'être négligés dans un moment où tous les sujets du Roi nomment les députés qui viendront autour de sa majesté travailler avec elle au bonheur public, à la gloire et à la prospérité de l'Etat »

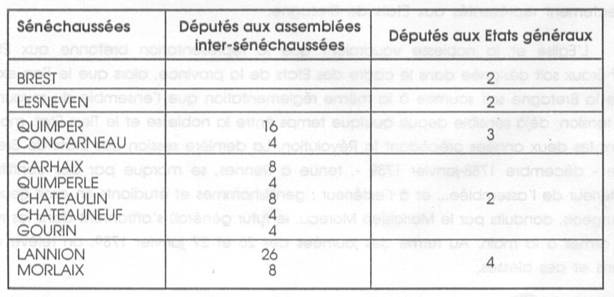

Les Bretons pourront ainsi désigner 88 représentants, le Tiers ayant une représentation double de celle de chacun des ordres privilégiés. Noblesse et Haut clergé, convoqués à Saint Brieuc le 16 avril, refusent d'élire des députés, au nom de la défense des droits de la province. La représentation bretonne se réduit donc à 66 personnes : 22 membres du bas-clergé (qui a récupéré tous les sièges affectés à l'ordre de l'église) et 44 délégués du Tiers-État.

Ceux-ci sont élus dans le cadre des sénéchaussées comme dans le reste de la France , certaines de ces circonscriptions désignant directement leurs députés, d'autres se mettant à plusieurs pour cela.

Les sénéchaussées sont des circonscriptions, à finalité essentiellement judiciaire, confiées à des officiers royaux, c'est-à-dire des hommes titulaires de leur charge, qu'ils ont acquises à prix d'argent. Préposés à une tache nouvelle pour eux, la préparation des Etats généraux pour le Tiers Etat, les sénéchaux doivent faire face à un calendrier serré : Le règlement royal, on le sait date du 16 mars. Pour qu'il parvienne à La Sénéchaussée avec tous les autres documents du pouvoir central, il faut en général, une bonne semaine. Il reste au sénéchal à prendre une ordonnance d'application et à la faire reproduire au nombre d'exemplaires voulu, à faire rédiger autant de convocations et à faire porter le tout par des huissiers, des sergents ou des cavaliers de la maréchaussée jusque dans les paroisses les plus éloignées du chef-lieu. Or, le temps presse : L'article 3 du règlement du 16 mars prévoit que les assemblées de Sénéchaussée doivent se tenir le mercredi 1 er Avril. En fait, la plupart de ces réunions auront lieu postérieurement à cette date.

LES ASSEMBLEES PRIMAIRES

Plusieurs sénéchaux ont en effet choisi de reculer la date des assemblées de sénéchaussée, permettant ainsi aux habitants des villes et des campagnes de tenir leurs réunions de façon moins précipitée. Dans les paroisses rurales, les hommes qui répondent aux conditions évoquées plus haut (Il faut être majeur et contribuable) sont invités à se réunir pour rédiger un cahier qu'ils doivent confier à des députés, dont le nombre est, du moins en principe, proportionnel à l'importance de la population, et qui sont élus pour aller représenter la paroisse à l'assemblée de sénéchaussée. Certaines villes suivent le même mode de désignation. Dans d'autres, par contre, comme Brest, Landerneau, Quimper, Quimperlé, l'assemblée de ville est précédée de réunions particulières aux corps de métiers, aux corporations, et même aux inorganisés, des réunions qui entraînent toutes adoption de cahier et élection de députés.

Le système, on le voit, est très complexe, et il s'est traduit par la rédaction de dizaines de milliers de cahiers pour tout le royaume. Ceux des assemblées primaires, c'est-à-dire des paroisses et des villes, peuvent décevoir au premier abord, puisque ce ne sont pas toujours de véritables cahiers, mais parfois de simples feuilles. Certains pêchent aussi par manque d'originalité, les comparants à l'assemblée s'étant contenté de reprendre un modèle, voire même de se rallier purement et simplement au cahier d'une localité voisine, généralement une ville.

Il faut pourtant surmonter son éventuelle déception, chercher par la comparaison avec d'autres cahiers des éléments supplémentaires permettant de mieux comprendre les sujets de mécontentement et les aspirations des Bretons de 1789. Car, même, si par définition, les cahiers ne présentent qu'une vision partielle de notre pays à la fin de l'Ancien Régime, ils constituent un témoignage irremplaçable. Pour la première fois, en effet, la parole était largement donnée en toute liberté à la majeure partie de la population qui, jusqu'alors, n'avait jamais été invitée à faire connaître son sentiment ni sur le sort qui lui était réservé ni sur celui dont elle rêvait.

SENECHAUSSEE DE QUIMPER

La vaste sénéchaussée de Quimper couvrait, avec ses 85 paroisses et trêves, près du tiers du département actuel du Finistère.

Son sénéchal, Augustin-Bernard-François Le Goazre de Kervélégan (1748-1825), ardent défenseur de la cause du Tiers Etat (…et de la promotion de son siège au grand baillage), faisait partie de la délégation du Tiers Breton que le roi avait reçue le 14 mars à Versailles, deux jours avant la parution du règlement spécial pour la province.

Rentrant à Quimper le 26, il publia le lendemain une ordonnance de règlement pour la sénéchaussée, qui prenait avec le calendrier mis au point par le monarque d'évidentes libertés. L'assemblée de la sénéchaussée était en effet fixée au 16 avril, deux semaines donc après la date prévue officiellement. Ce délai permit aux habitants des villes et des campagnes de tenir, sans trop de précipitation, des réunions, qui furent parfois agitées, notamment dans les petites villes de Douarnenez et de Pont-L'Abbé, où les bourgeois et le peuple ne purent se mettre d'accord sur la rédaction d'un cahier commun de doléances.

184 députés des villes et des paroisses (seule l'Ile de Sein n'était pas représentée) comparurent le 16 avril à la réunion de sénéchaussée, tenue dans une salle du collège. Le 20 avril, les députés adoptèrent le cahier général de la sénéchaussée de Quimper et désignèrent les électeurs chargés de les représenter à l'assemblée commune de Quimper et de Concarneau. Furent ainsi désignés, par ordre décroissant de suffrages obtenus :

François Noël Souché de Brémaudière, propriétaire de Plomelin ;

Charles Le Baron du Boisjaffray, avocat de Kerfeunteun

Alain Le Brun, de Peumerit, chevalier, boulanger de Quimper

André Louis Le Pape, de Loctudy

Raymond Charles Le Brist Du Rest, notaire de Pont-Croix

Pierre Le Floch, de Plonéis

Mathieu Kerloch, de Goulien

Pierre Le Tymen, de Briec

Joseph David, de Laz

Armand louis Tréhot de Clermont, juge à Pont-Croix

Autret, de Daoulas

Nicolas Coadou, de Plogonnec. Moulin, ex-officier de Quimper.

François Jérôme Le Déan, négociant de Quimper.

Ces 16 électeurs se réunirent le lendemain avec les représentants de la sénéchaussée de Concarneau. Le 22 avril, ils adoptèrent le cahier commun aux deux sénéchaussées, puis procédèrent à l'élection des députés pour Versailles. Ils choisirent trois Quimpérois : Le Goazre de Kervélégan, Le Déan et Joseph Jean Marie Le Guillou de Kerincuff, avocat. Les concarnois eurent comme seule consolation de voir choisir dans leurs rangs le premier suppléant, le négociant Christophe Louis Morin eau (et seulement après que La Brémaudière ait décliné cette responsabilité), le second mandat de suppléant étant confié à Tréhot de Clermont. Comme dans la plupart des autres sénéchaussées, bourgeois de robe et d'affaires allaient donc représenter le Tiers aux Etats Généraux.

Publication :

Jean Savina et Daniel Bernard. Cahiers de doléances des sénéchaussées de Quimper et de Concarneau . 2 Tomes, Rennes, Oberthur, 1927.

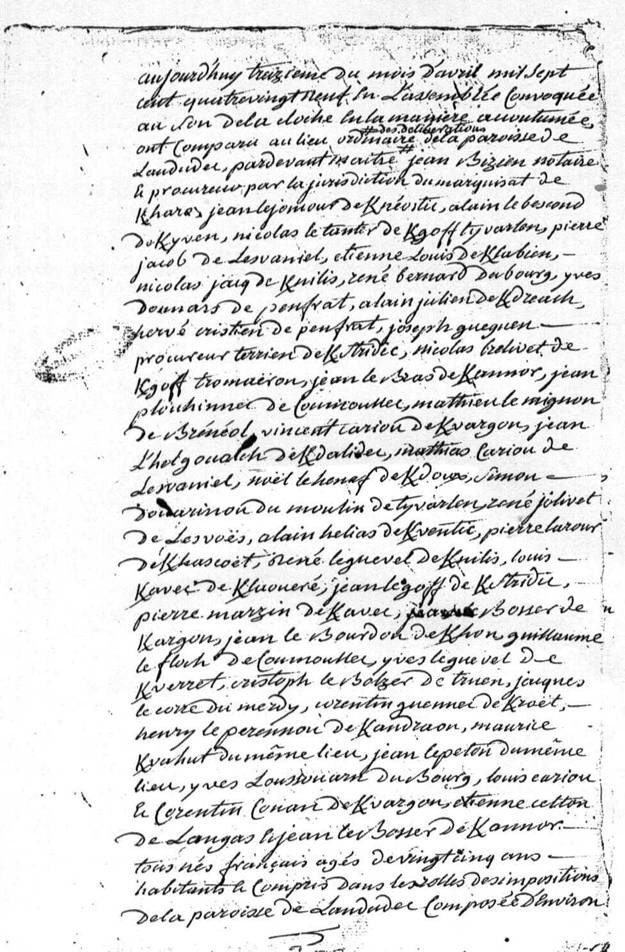

LANDUDEC –PROCES VERBAL

Aujourd'hui, 13 avril 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, ont comparu au lieu ordinaire des délibérations de la paroisse de Landudec, par devant Maître Jean Bizien, notaire et procureur de la juridiction du Marquisat de Kerharo, Jean Le Joncour de Kernéostic, Alain Le Bescond de Keryven, Nicolas Le Tanter de Kergoff Tyvarlen, Pierre Jacob de Lesvaniel, Etienne Louis de Kerlabian, Nicolas Jacq de Kernilis, René Bernard du Bourg, Yves Donnars de Penfrat, Alain Julien de Kerdréach, Hervé Christien de Penfrat, Joseph Guéguen procureur Terrien de Kerstridic, Nicolas Brélivet de Kergoff Trémaëron, Jean Le Bras de Kerannor, Jean Plouhinec de Coumoullec, Mathieu Le Mignon de Brénéol, Vincent Cariou de Kervargon, Jean l'Helgouach de Kerdalidec, Mathieu Cariou de Lesvaniel, Noël Le Hénaff de Kerdoux (Kerdouce), Simon Douarinou du moulin de Tyvarlen, René Jolivet de Lesvoë, Alain Hélias de Kerventic, Pierre Larour de Kerascoët, René Le Guével de Kernilis, Louis Kéravec de Kerlaouéré, Jean Le Goff de Kerstridic, Pierre Marzin de Kéravec, Jean Le Bosser de Kérargon, Jean Le Bourdon de Kerhon, Guillaume Le Floch de Coumoullec, Yves Le Guellec de Kerverret, Christophe Le Bolzer de Truen, Jacques Le Corre du Merdy, Corentin Guennec de Kerroët, Henri Le Pérennou de Kerandraon, Maurice Kervahut du même lieu, Jean Le Péton du même lieu, Yves Loussouarn du Bourg, Louis Cariou et Corentin Conan de Kervargon, Etienne Celton de Langas et Jean Le Bosser de Kerannor, tous nés Français, âgés de vingt cinq ans, habitants et compris dans les rôles des impositions de la paroisse de Landudec, composée d'environ cent dix feux, lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté

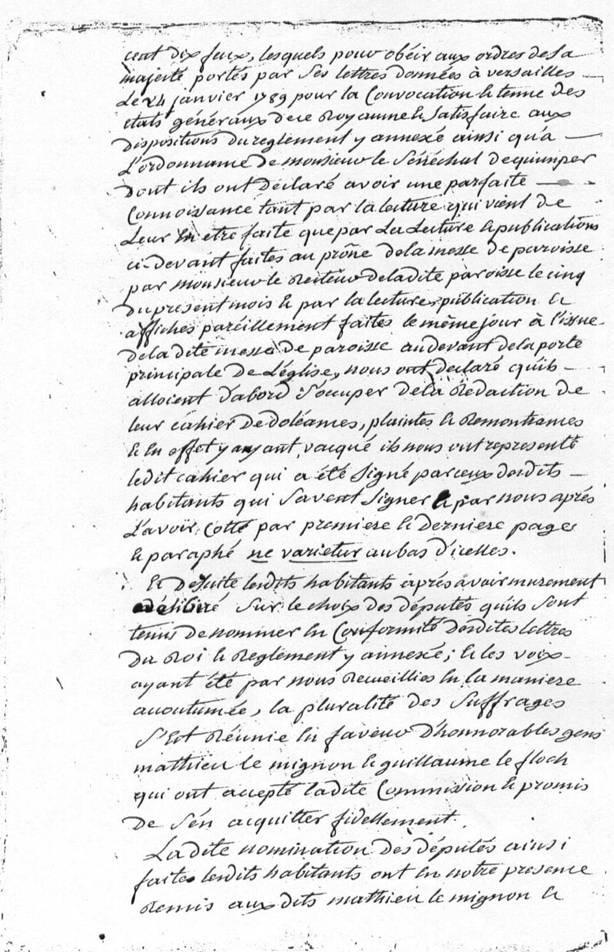

Portés par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789 pour la convocation et tenue des Etats Généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de Monsieur Le Sénéchal de Quimper, dont ils ont déclaré avoir une parfaite connaissance tant par la lecture qui vient de leur en être faite que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de paroisse par Monsieur le recteur de ladite paroisse le 5 du présent mois, et par la lecture, publication et affiches pareillement faites, le même jour, à l'issue de ladite messe de paroisse, au devant de la porte principale de l'église, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances ; et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et par nous, après l'avoir côté par première et dernière pages et paraphé « ne varietur » au bas d'icelles.

Ne Varietur =afin qu'il n'y soit rien changé.

Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdits lettres du Roi, et règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur d'honorables gens, Mathieu Le Mignon et Guillaume Le Floch, qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.

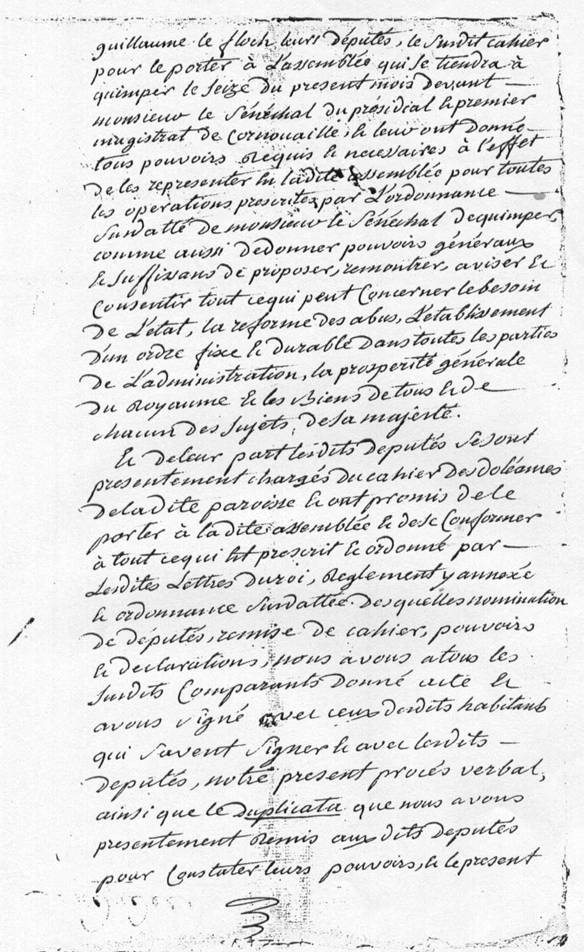

Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en notre présence, remis aux dits Mathieu Le Mignon et Guillaume Le Floch, leurs députés, le susdit cahier pour le porter à l'assemblée qui se tiendra à Quimper le 16 du présent mois devant Monsieur Le Sénéchal du Présidial et premier magistrat de Cornouaille, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l'effet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdatée de Monsieur Le Sénéchal de Quimper, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le besoin de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans tous les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté.

Et de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier de doléances de ladite paroisse et ont promis de le porter à ladite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé et ordonnance susdatée. Desquels nominations de députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer et avec lesdits députés notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata, que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs ; et le présent sera déposé aux archives de la paroisse.

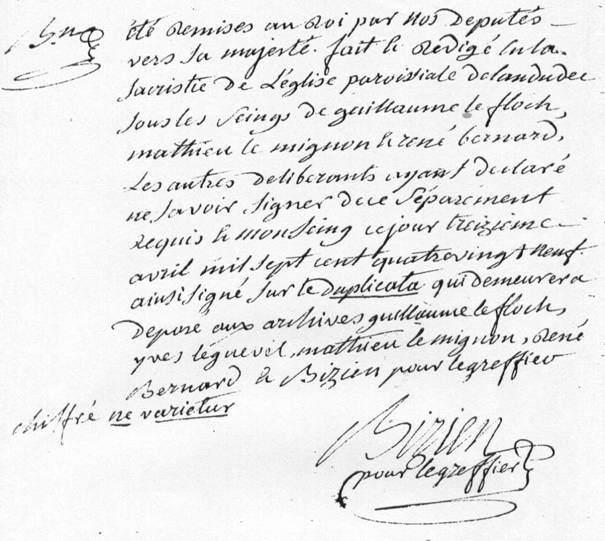

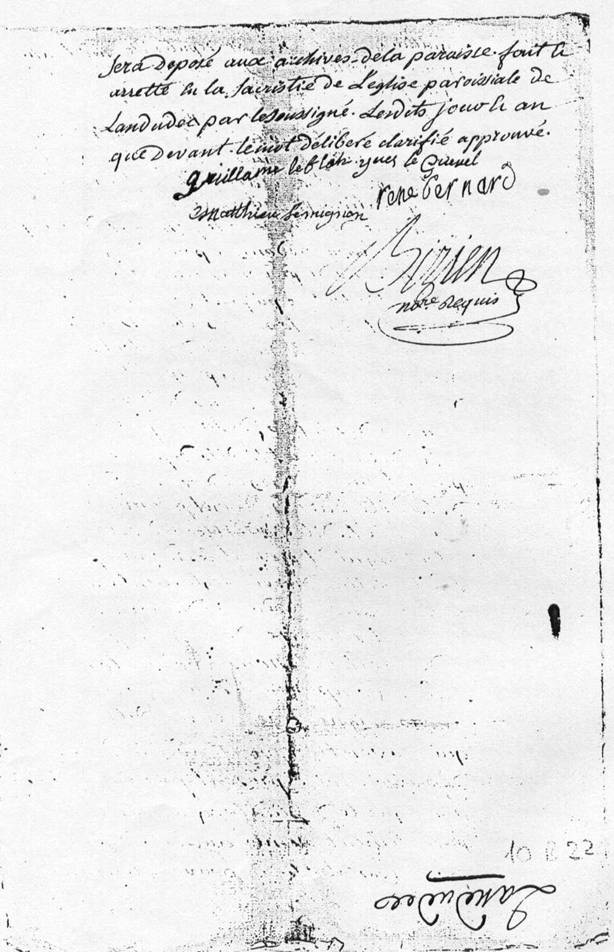

Fait et arrêté en la sacristie de l'église paroissiale de Landudec par le soussigné, lesdits jour et an que devant. Le mot « délibéré » clarifié, approuvé.

Guillaume Le Floch

Yves Guével

Mathieu Le Mignon

René Bernard

BIZIEN, Notaire requis.

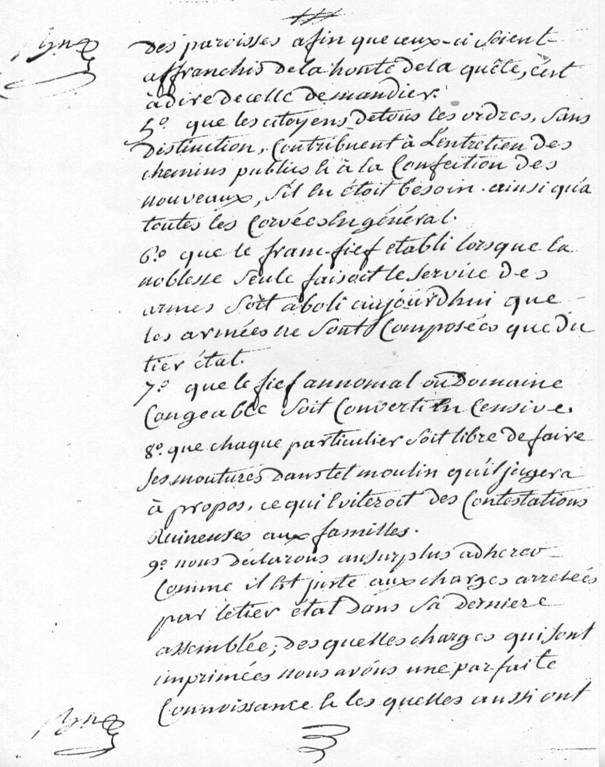

LANDUDEC- CAHIER DE DOLEANCES

Cahier des charges et doléances de la paroisse de Landudec pour les états généraux fixés au 27 avril 1789.

Nous, habitants de la paroisse de Landudec, régulièrement convoqués et assemblés pour arrêter le cahier de nos charges, réclamations et doléances pour les états généraux convoqués par Sa Majesté à Versailles le 27 de ce mois :

1°) Déclarons et professons fidélité et obéissance au Roi notre souverain seigneur ; déclarons et professons encore sa personne sacrée.

2°) Désirons que la religion catholique, apostolique et romaine soit la seule admise en France.

3°) Que les citoyens de tous ordres, rangs et dignités, supportent tous les impôts, indistinctement et proportionnellement à leurs facultés et à leurs biens.

4°) Qu'il soit faite une répartition proportionnelle de tous les biens ecclésiastiques sans distinction, de manière que tous les membres du clergé y aient une part raisonnable et graduelle, depuis l'archevêque jusqu'aux simples prêtres habitués des paroisses, afin que ceux-ci soient affranchis de la honte de la quête, c'est-à-dire de celle de mendier.

5°) Que les citoyens de tous les ordres, sans distinction, contribuent à l'entretien des chemins publics et à la confection des nouveaux, s'il en était besoin, ainsi qu'à toutes les corvées en général.

6°) Que le Franc-fief, établi lorsque la noblesse seule faisait le service des armes, soit aboli, aujourd'hui que les armées ne sont composées que du Tiers Etat.

7°) Que le fief anormal ou domaine congéable soit converti en censive.

8°) Que chaque particulier soit libre de faire ses moutures dans tel moulin qu'il jugera à propos, ce qui éviteront des contestations ruineuses aux familles.

9°) Nous déclarons, au surplus, adhérés comme il fut juste aux charges arrêtées par le Tiers Etat dans sa dernière assemblée ; desquelles charges qui sont imprimées, nous avons une parfaite connaissance et lesquelles aussi ont été remises au Roi par nos députés vers Sa Majesté.

Fait et rédigé en la sacristie de l'église paroissiale de Landudec

Sous les seings de Guillaume Le Floch, Mathieu Le Mignon et René Bernard.

Les autres délibérants ayant déclaré ne savoir signer et ce, séparément, requis le mon seing ce jour, treizième avril mil sept cent quatre vingt neuf, ainsi signé sur le duplicata qui demeurera déposé aux archives.

Guillaume Le Floch

Yves Le Guével

Mathieu Le Mignon

René Bernard

Bizien, notaire, pour le Greffier.